授業づくり

〈実践報告〉伏線を読む授業―俵万智の短歌を使って―

『読み研通信』第128号(2018.11.1発行)より岸あゆり先生の「〈実践報告〉伏線を読む授業―「化けくらべ」と俵万智の短歌を使って―」の一部を紹介します。 短歌の伏線を読む 象徴性に満ちた、俵万智の短歌を使って 短 […]

授業びらき「学習班で漢字ゲームに挑戦」(小学校編)

『読み研通信』第126号(2018.3.31発行)より永橋 和行先生の「授業びらき」を再掲します。 私は、「授業びらき」で子どもたちに(何だかこの先生と授業をしていくと楽しそうだな。)とか(どんな授業なんだろう、早く勉 […]

授業びらき「開講クイズ&解説」「一年間やり通せることを伝える 」(中学・高校編)

『読み研通信』第126号(2018.3.31発行)より町田雅弘先生・竹田博雄先生の「授業びらき」を再掲します。 開講クイズ&解説―豊かな言語と思考のために by 町田雅弘先生 高校の授業びらき例です。 1.開講クイズ […]

授業びらき「『国語を学ぶ意味』をノートに」(中学校編)

『読み研通信』第126号(2018.3.31発行)より渡邊絵里先生の「授業びらき」を再掲します。 初めての出会いの時には、まず、簡単に自己紹介をします。自分のことはそこそこに、「私の国語の授業は全員参加が基本です。そし […]

授業びらき「紙芝居と家庭学習のことと『あと出しジャンケン』」(中学・高校編)

『読み研通信』第126号(2018.3.31発行)より岸あゆり先生「授業びらき」を再掲します。 最初の授業は子どもたちの意欲を引き出すために、大いに盛り上げたいなあと思っています。

授業びらき「名前の折句で自己紹介」(小学校編)

『読み研通信』第126号(2018.3.31発行)より大庭 珠枝先生の「授業びらき」を再掲します。 小学校高学年で初めて出会った子どもたちとの授業びらきで、楽しかった実践を紹介します。 まず自己紹介をします。その際、 […]

「教室に俳句を」よい句にたくさん触れさせよう

今、子どもたちの間にちょっとした俳句ブームが起こっている。 今年度、小学3年生の国語を担当しているのだが、教科書の「俳句」の単元に入ったとき、ある子どもが開口一番、「先生は『プレバト』見てますか。」と訊いてきたので、 […]

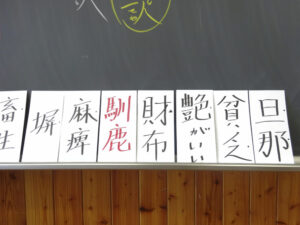

私の小道具「新出漢字カード 」

「今日から新しい単元だね。はい、立ちましょう。」「よっしゃー、あれだ!」 これは、新しい単元に入るときに起こるやりとりです。 僕は、新たな単元に入る際、必ず新出漢字チェックから入ります。 やり […]

私の小道具「蛍光チョーク」

「先生、何ですか?その色!」 「すごい!目立ちますね、それ。」 例えば小説の授業で「構造よみ」が一通り終わると、一時間かけてノート整理のための板書をします。学校で配布されているふつうのチョークもあ […]

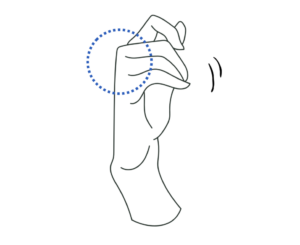

私の小技「黒板を叩く」

私の小技ですが、「黒板を叩く」です。平手で「ばーん」と叩くわけではありません。 右手甲の部分(中指の付け根あたり)でコツコツと叩きます。それでも意外と大きな音がします。生徒からは「先生、痛くないんですか」とよく言われま […]